【業務課題解決ソリューション 課題編】 基幹システムの再構築にあたり、 陥りやすい「落とし穴」を回避する方法とは?

近頃、基幹システムの再構築、統合などの取り組みが盛んになっています。しかし、再構築にあたってERP の採用を検討する際、検討の手戻りや費用増大などの失敗につながる「落とし穴」があります。本稿では、ユニリタの経験に基づいた「落とし穴」を避けるための方法を解説します。

IT基盤の統合・再構築が盛んに行われる背景とERP採用に潜む「落とし穴」

円高の進行や国内消費の不振、新興国の景気悪化などにより、市場環境の不透明さが増す一方、厳しい競争に打ち勝つため、攻めのITへの投資は増えています。中でも変化が激しい外部環境に対して迅速に対応できる経営プラットフォームを構築したいという戦略的な理由で、IT基盤の統合・再構築が盛んにおこなわれています。

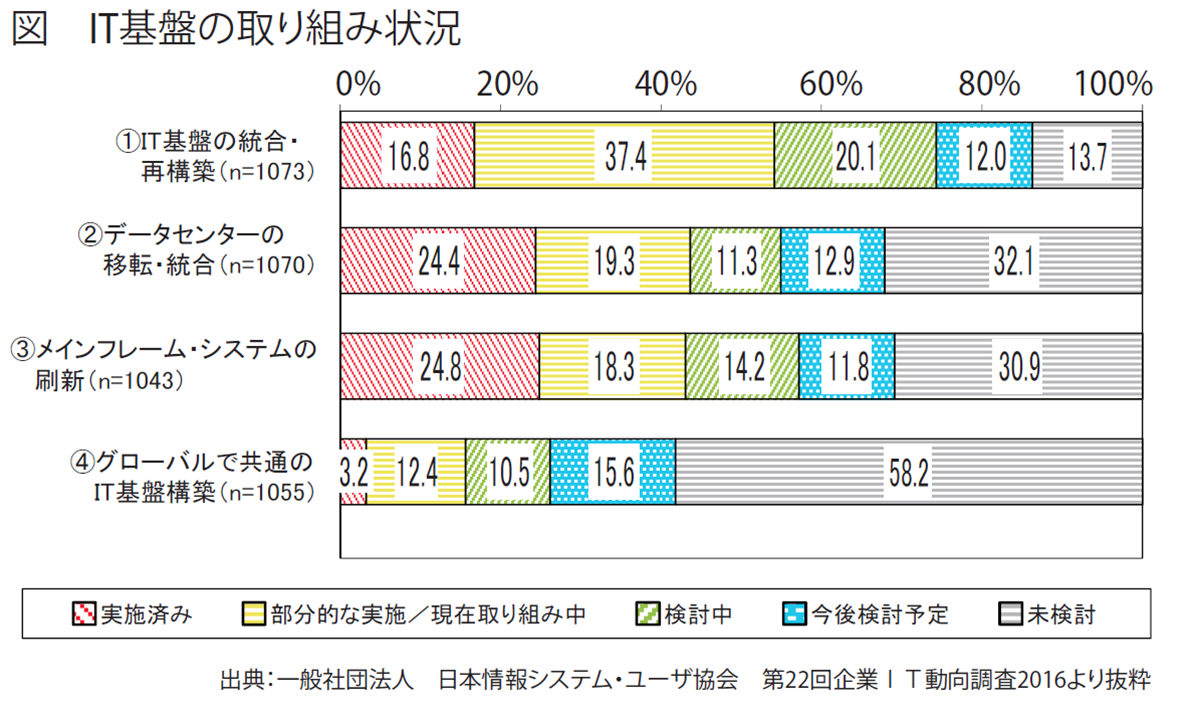

実際、上図に示されるように、国内企業におけるIT基盤への取り組み状況は、「統合・再構築」、「移転・統合」に関する項目の検討が特に進んでいます。

再構築の中でも最もインパクトの大きい基幹システム再構築の選択肢としては、再構築までの期間短縮、費用削減、機能充実などから、個別開発よりも汎用性のあるERPが選択されるケースが増えています。また、提供形態においても、カットオーバまでの期間の更なる短縮とシンプルな構成からクラウドサービスの利用も新たに有力な選択肢となってきています。しかし、このような狙いでERP化のメリットを享受する前に、「落とし穴」に陥り、再構築計画を大きく遅らせてしまうことが多々あります。

今回は「課題編」「解決編」と2回にわたり、情報を提供させていただきます。今回の「課題編」では、実際の事例から、課題を抽出して説明します。

課題の洗い出し ~企業事例A社の場合~

【背景】

A社は30年にわたりメインフレームで基幹システムを稼働していましたが、グローバル化、老朽化対応の一環として、ERPの採用を決定。その際の基本方針は以下の通りでした。

- ERPパッケージの仕様に業務を合わせていく

- カットオーバまではベンダ側、カットオーバ後は自社でメンテナンスする

- 細かな運用方針は開発後の検討課題とする

- システム間連携およびデータ移行は、ERPベンダが用意する連携ツールを採用する

- 業務レポートはBIツールに統合しペーパレス化する

[ERP採用決定後、課題が次々と明らかに]

ERPの選定が終わり、プロジェクトが本格化したA社。しかし、その後の要件定義の段階でさまざまな課題に直面しました。

- ERPは、短期構築と柔軟な利用が可能なAWS上で運用することが決定した。しかし、情報システム部員にはクラウドサーバを運用した経験がなかったため、想定外の習熟期間と追加コストが発生してしまった

- 要件定義を行った際、取引先との仕組みに独自の要件がある事がわかった。その結果、ERP側の仕様に合わせられない個所が多数発生し、アドオンとして対応することになった。個社対応の連携要件が膨れ上がり、想定外のコストが発生したため、自社のメンバが対応に迫られる事になった

- ERPベンダが選定した連携ツールもプログラム要素が強い製品であったため、自社では使いこなせなかった

- 業務で利用するレポートはBIに統合しペーパレス化する方針であったが、社外向けの一部帳票については、従来通りお客様指定のレイアウト、かつ、紙での運用が求められた

既存の基幹システムをスクラッチ型で構築していた企業がERPを採用すると、今回の事例で紹介したA社のように、以下の理由で「落とし穴」にはまってしまうケースが多くあります。

- ユーザ部門のこれまでの要件と汎用パッケージでできることとの差異(GAP)を埋められなかった

- 自社の充当できるリソースが把握できておらず、妥当な方式選択、工期設計ができていなかった

A社のプロジェクト担当者は、上記のような課題が発覚する前に、どのような備えをするべきだったのでしょうか。また、課題が発覚してしまった時点で、どのような対策を打つべきなのでしょうか。

担当者紹介

プロダクト事業本部

カスタマーサービス部 第2グループ

佐々木 勉