ユニリタのスマートフォーメーションサービス第4弾 「情報システム部門から見た 『デジタル変革』への対応… 攻めと守りの両立」

デジタルビジネスにおけるITサービスマネジメントの必然性から

これからのIT部門のあり方、デジタル変革へのアプローチを解説します。

先の読めない時代の戦略、 デジタルトランスフォーメーション(DX)

企業経営にとって現在は、外部環境(環境問題や少子化、グローバル化、急速なIT化の進展など)や内部環境(高齢化、働き方改革など)の事業環境の大きな変化から、先の読めない時代と言われています。

そんな中、企業は、新たなるビジネスの創出、既存のビジネス強化を模索しています。経営層・事業部によるアプローチが進み、IT部門にも新しい役割やリテラシーが求められています。

デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation、DX)

「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念。2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱したとされています。

昨今の企業のデジタル化におけるアプローチとして、デジタルトランスフォーメーションが注目されるようになりました。

企業のデジタルビジネスへのシフト

実際に当社がご支援しているお客様においてもIT(デジタル)を活用したビジネスへの急速なシフトが進んでいます。

実際の事例として、「カスタマーサービスの付加価値向上および差別化に向けた、サービス提供/管理プロセスの統合、各種情報のデジタル化と融合」、「その活用によるQCDの向上」、「自社のコンテンツやノウハウを活用したプラットフォーム事業やWEBサービスの提供による事業拡大」、「自社サービスビジネスの提供構造を整備(DX)し、競争力の強化」などがあり、以下の背景が考えられます。

- 企業のビジネスモデルが「モノ」から「ITサービス」に変化

- IT(デジタルビジネス)による自社商材の差別化、付加価値の向上

- 事業部門がITサービスを活用するにあたってのIT管理の必然性

デジタルビジネスの前提、サービス化

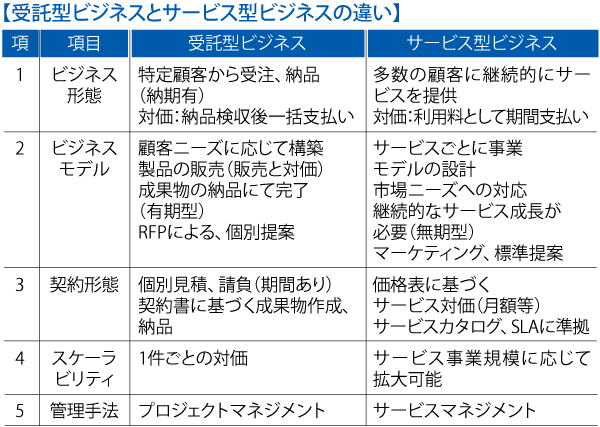

デジタルビジネスの提供にあたってはビジネスの「サービス化」が前提となります。

これまでのビジネスモデルをDXによって拡大する支援型と、ITで事業を行う直接型のデジタルビジネスがあります。

- 支援型:請負・製品販売型ビジネスにおける、付加価値を提供するサービスの高度化<li>

- 直接型:自社の商品やプロセス、コンテンツを、サービス化して提供する

いずれにしても、「サービス」という概念を明確にし、サービスカタログおよびその品質指標(SLA)でそのサービスを明確にすることが必要です。顧客がサービスカタログに記載されたサービスを利用することで価値を享受することができることが重要です。

企業のDX/デジタルビジネスによる 事業拡大に向けた課題

企業がデジタルビジネスにアプローチする場合は、守りと攻めの両面があります。

「守り」における課題は、事業部門、IT部門のいずれの場合においても、リソースの不足があります。リソースとは一般的にヒト・モノ・カネなどの測定できるものです。さらにケイパビリティ(能力)の課題があります。ITリテラシーはもとより、プロセスの成熟度などの組織力を向上させるとともに、これまでのマネジメント手法に加えて、管理対象の拡大や手法の変革も必要になります。

「攻め」においては、デジタルサービスを実現するための新たな「仕組み:マネジメントシステム」が必要になってきます。システムとは、個別のITシステムのことではなく、サービスを提供するための一連の「仕組み」を指します。プロセスやデータ、リソースとケイパビリティも含めた考え方の変革が必要になります。攻めと守りの両面においてDXを推進することにより、デジタルビジネスによる事業拡大が可能になるのです。

当社では、デジタルビジネスによるお客様の事業拡大における、以下の2つの課題に対する対策を提供しています。

- 守りにおける課題:

リソースとケイパビリティの確保⇒運用レスアプローチ< li> - 攻めにおける課題:

デジタルサービスを提供するための「仕組み」⇒ 「D+SMS」

運用レスの「深化」

これまでの運用レスは、IT部門のアプローチを対象としてきました。

しかし、企業としてのDXへの取り組み、事業部門におけるデジタルビジネスへの参入の中で、そのスコープや手法を拡大することが必要になってきました。

⇒リソースのシフトと管理手法の変革

アウトソーシング/ベンダマネジメント手法の確立、ノンコア業務のアウトソーシングだけでなく、コア業務に対し戦略的にクラウドサービスを利用する場合もあります。つまり、対象ベンダの拡大にともないベンダマネジメントの確立が必要になります。

⇒環境変化 新技術の活用(クラウド利活用、IoT、AI、自動化、効率化)

運用対象となるシステムがオンプレミスからクラウド化されるだけでなく、サービスそのものの利用によって運用業務を省力化するためには管理プロセスが必要になります。

AI、IoT、RPAなどの新技術の活用により自動化領域の拡大、業務効率化を推進します。

⇒従業員のワークシフト

リソース(要員)とケイパビリティをシフトします。スキルセットだけでなく顧客視点への変革、モチベーションアップが必要です。さらに働き方を変革することも求められ、教育・トレーニングだけでなく、経験を積む場を作る、モバイルなどの働く環境の変革アプローチが必要です。また、事業部におけるITリテラシーの向上などの新たなアプローチも行います。

解決策②:サービス提供の「仕組み」 デジタルサービスマネジメントシステム

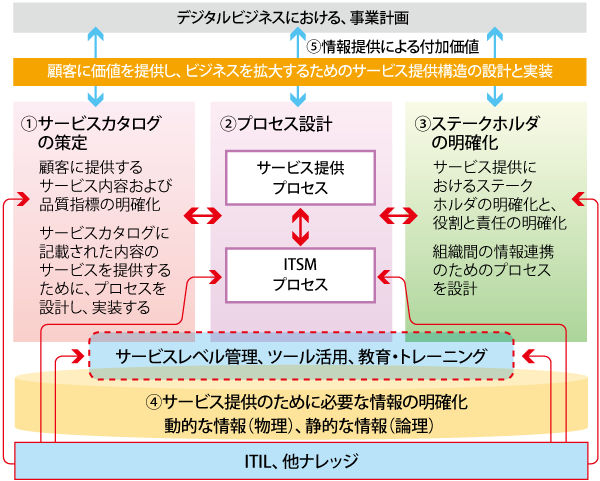

デジタルビジネスにおける、サービス提供の仕組みは、これまでの「運用」領域の設計だけでなく、ビジネスモデルにかかる情報の明確化、ステークホルダ/サービスカタログなどの整備、新技術の活用など、まさにDXのアプローチが有効と言えます。

デジタルビジネスにおいては、サービス化が必須であり、いかに効率的に管理し、事業貢献するかがポイントです。そのために、ITSMは欠かすことができない専門技術です。

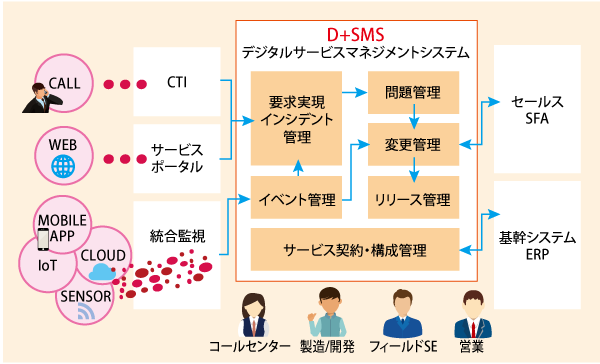

当社では、デジタルサービスを提供するための「仕組み」として「デジタルサービスマネジメントシステム」(Digital Service Management System:以降D+SMS)を開発しました。

「D+SMS」は、デジタルビジネスにおけるITSMを実現するシステムです。ITシステムやツールだけでなく、プロセスやルール、ドキュメント体系や人の要素も含めた「仕組み」として構築します。

【アプローチ方法概要】

- サービスカタログとサービスごとのサービスレベルを明確化します<li>

- プロセス設計:サービス提供プロセスとマネジメントプロセスの設計を行います。管理指標を明確化しツールによって収集できるようにします<li>

- デジタルサービスにおける、ステークホルダを明確化します。事業部や関係者のITリテラシーの向上を図ります<li>

- 情報をデジタル化する方法や、情報の活用方針について、検討・決定します(静的情報と動的情報)<li>

- 提案活動や情報提供を行います。情報を活用し、ビジネススピードの向上、データ分析・活用によるマーケティング活動を推進します

「D+SMS」 実際のコンタクトセンターにおける適用事例

例えば、営業、フィールドサポート、コンタクトセンターなど、顧客接点における全ての活動を整合させ、サービス満足度の向上、リピート率の向上、サービスコストの適正化を推進します。

おわりに

これからのIT部門は、より一層、企業の事業拡大に貢献するための役割を担う必要があります。

企業のビジネスモデルを理解し、顧客視点を持って、事業貢献、デジタルビジネスの推進、サービス化のアプローチを支援していかなければなりません。経営層・事業部から求められるIT部門になるためのアプローチを続ける必要があります。

当社はITSMの専門企業として、貴社のデジタル変革をご支援いたします。

担当者紹介

株式会社

ビーエスピーソリューションズ

代表取締役社長

藤原 達哉