ユニリタエンジニアのコロナ奮闘記

Vol. 2 「TOKYO2020とリモートワーク」のはずだった(後編)

新型コロナウイルス感染症に関するユニリタの取り組みをご紹介

「起」

この奮闘記、前編を書いていたのが昨年の2020年11月なので、あれから3カ月。withコロナで、少しは落ち着くかと思っていたが、「第3波」がきて2度目の緊急事態宣言となってしまった。

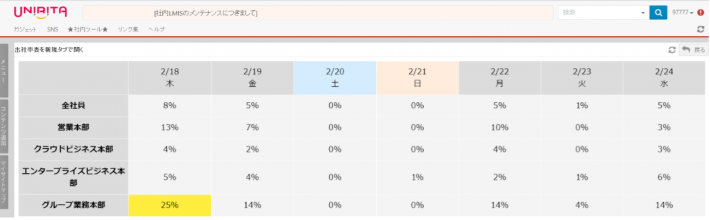

前回書いたリモートワーク下でのコミュニケーション問題もあり、少しずつオフラインでの活動を増やしていたが、リモートワーク環境が整備されたこともあり、今や出社率は1割を切った。半年前に戻ってしまったわけである。

ユニリタの社内ポータルに掲載されている毎日の「出社率表」

さて、そうなると、前回記した「リモートワークでのコミュニケーション回復作戦」はどうなったか?

「承」

一人暮らしで体調を壊してしまった若手数名は、職場復帰し以前より生き生きと仕事をしているように見える。その後同様の症状を訴える人は出てきていないし、本配属された新人も元気そうだ。

作戦成功! だけど、それだけではなさそう。

職場復帰したエンジニアは、ドクターのフォローを受けたり、個別面談を定期的に行ったりしているし、仕事自体もしくは組織・職場を変えており、いわゆる普通のメンタルケアと同じようなこともやっている。

この中で環境を変えるというのは、リモートワーク下で直接仕事に関わりある人以外のつながりが希薄になっている中では効果はより大きいのかもしれない。

「リモートワークでのコミュニケーション回復作戦」もうまくいっているものばかりでもない。

会社が補助を出している「Web飲み」は一時より開催頻度が激減した。

飽きた? というよりは、集まりがオフィシャルな組織単位から よりこぢんまりしたコミュニティーのようなところにシフトしているようである。

会議も相変わらず多い。

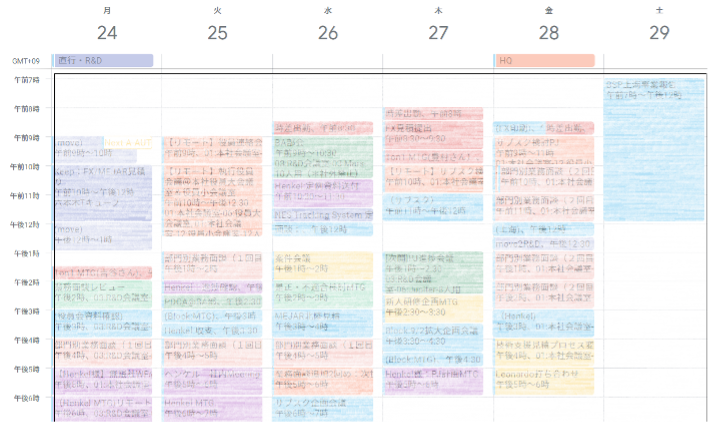

これはある週の私のスケジュール。顧客訪問が1社あるが、週に44件の会議が入っている。

この頃は「会議を減らすための会議」なんて笑えない話もあった。

顧客訪問やそれに伴う移動時間もなく、社員が家にいるのは分かっているし、会議室を予約する必要もない。30分の隙間があればWeb会議になってしまう。

会議というか、今まで電話や(机の前や立ち話など)対面で行っていた会話がWeb会議になってしまう、という要因もある。

これらを除いた本来の会議は時間も長くなっている。発言後に皆の反応を待つ「無言時間」とか、説明の長い発言を止めるタイミングが難しい、とか。

会議についてはガイドラインを作ったりして試行錯誤中で、また、Web会議システムも日々進歩してきているので少しずつ改善はされている。

こうやって現状を把握し、改善案を出し、実施・モニターしていく、会議というよりもコミュニケーション改善の小さなPDCAが機能し始めてきた。

決められたものというよりは、小さなコミュニティーのようなものが形になって現れ機能していく。今までメールで行っていた会話がSNSになり、(顔を見ながら)対面で話した方がいいね、となると Web会議を行う。

良いサイクルはできてきたが、そうなると面倒なのが縦のライン。

「部長とも相談して現場で施策を作ったけど、課長がSNSに入ってなかった。誰か報告した?」とか。

実態として、コミュニケーションはネットワーク型になっていくし、個人の仕事はジョブ型になっていく。

「転」

ちょうど今、年度末の評価(人事考課)の時期。

ユニリタでは昔から MBO(Management by Objective: 目標管理)をやっているので、リモートでも個人の評価はできるが、本当に本業の仕事のみの評価になりつつある。

エンジニアの技術成長を見極めるにも、(リモートワークで)成果物でしか判断できないので、きちんと理解できているのかどうか分からん!というのが今の管理者の悩みでもある。

当社は新卒をとって育てていく典型的なメンバーシップ型、人材に対して仕事を割り当てていく。そのための新卒採用・OJT・ジョブローテーション・(社内)キャリアパスがある。忙しい部署が欲しがる人材は「自分のコピーになれる人」。ジョブではない。

だいたいこういう採用をしていると人がいくらいてもいつも足りない。

事業が成長しているときは良いが、成長が安定してきて生産性が求められると、どうしてもジョブ型になっていく。ジョブ型は、仕事(ジョブ)に対して人をあてていく。

図らずも、成長が止まっている事業は、リモートワークになる前からここが課題だったのだ。事業によってはコロナ禍がエンジニアのキャリアパスを変えていくかもしれない。

ただ、これは、これから当社が「できるエンジニアのみを雇って、使えなくなったら取り換える」といっているわけではない。変えるべきは組織としての考え方と取り組み。

「結」

コロナ禍になってから、社長の肝いりで全社員対象に「CREDOミーティング」なるものを行っている。

CREDOとは会社の基本理念やミッション・行動指針を含めた「われわれはこうありたい」という「信条」を記したもので、これまでは、これを「研修」として社員にたたき込んできたが、今一度 テーマを決めて社員同士でディスカッションをして理解を深めようというもの。覚えるのではなく、議論をして腹落ちをさせる。

今回のテーマは「共感」。「共感」とは何か・自身が共感した体験・なぜ共感が必要なのか・共感を得るために何をすべきか、などなど。Whatではなく、Whyから考える。

ここで、あるエンジニアが「共感なんてなくても仕事はできるんですよね・・」と。

「でも、最低限のことしかしませんけどね」。

いくら自分のジョブができても、組織で仕事をしている以上、足し算ではなく、掛け算にするためには、やはりチームワーク(制度ではなく言葉としてのメンバーシップ)は必要なのだ。もう2年前になったけどラグビーワールドカップの日本チームのような感動的な仕事がしたい。

よくとらえれば、このコロナ禍は乗り越えるべき試練を前倒しでわれわれに与えてくれたのかもしれない。

私のお伝えするコロナ奮闘記は、今回で一旦終了いたします。少しでも皆様に共感いただき、コロナ対策の有益なヒントになれば幸いです。

今後、新しい日常がどのような変化していくのかは誰にもわかりませんが、これからも変化に合わせた対応・対策をしていくことになるでしょう。

半年後か1年後、その時の状況も踏まえて顛末記のようなものをお届けできればと思います。

その時を楽しみにお待ちください。

ユニリタエンジニアのコロナ奮闘記 一覧

- Vol. 1 「TOKYO2020とリモートワーク」のはずだった(前編)

- Vol. 2 「TOKYO2020とリモートワーク」のはずだった(後編)

プロフィール

株式会社ユニリタ

執行役員

野村 剛一

ソフトウェア開発はエンジニアリングであり、ビジネスでもある。

品質とアイデア・スピードをどう両立するか、

なんてことを日々考えるようになった55歳です。