ユニリタ法務部門のコロナ奮闘記

Vol.5 コロナ禍でもハンコが必要?

新型コロナウイルス感染症に関するユニリタの取り組みのご紹介

こんにちは、ユニリタ法務部の滝口です。

新型コロナウイルス感染症(以下、コロナ)の拡大に伴い、多くの方のライフスタイルが変わったことと思います。私個人としても変わったことが大きく2つあります。

1つ目は、2020年8月にチワワを飼い始めました。それまでは、犬を飼っても日中不在のためかわいそう過ぎると思って断念していたのですが、このコロナ禍およびリモートワーク下で、日中在宅している時間が多くなり、また、家族の強い要望もあり、30年ぶりに犬を飼うことを決心しました。久しぶりのワンコはまさしく家族の一員、家族で外食する時もペット同伴できるお店かどうか、観光地に行く時もペットに優しい場所かどうかが最も重要な選択要素になりました。ペットはリモートワークとの相性も良く、生活のクオリティーを向上させてくれるものだと思います。

2つ目は、周りの人たちからもよく聞く話なのですが、コロナ禍およびリモートワークに伴う運動不足です。通勤していた時は、駅の階段を使う、早歩きをする、オフィス内を動き回るなどで、それなりの活動量があったと思うのですが、自宅にこもるようになってからは、少し早歩きすると息切れしたり、体重も増加し始めたりと明らかに健康に良くない兆候が!(歳のせいではないかという説も…)。「これではいかん!」と近所のジムの門を叩き、週に1~2回通うようになりました。健康維持目的のライトユーザーですが、それなりの効果は実感できているので、できれば老後も趣味として続けたいと思っています。

さて、前置きが長くなりましたが、そろそろ本題に入りたいと思います。

電子でハンコ?

リモートワークのために、ユニリタの法務部門が奮闘した重要な取り組みとして「電子契約の推進」がありました。

皆さん、電子契約について、どのくらいご存じでしょうか。電子契約の詳しい説明は専門の解説サイトを見ていただくとして、ザックリと電子契約を説明すると、クラウド事業者のサーバー上に契約データをアップロードして、それに両社が電子署名することで契約が成立するという仕組みです。

通常、契約というとお互いの会社で代表者の実印を紙の契約書に押印するというイメージを想像されると思います。約2300年前に中国から日本に書物に捺印する習慣が伝わったそうですが、以来、日本では紙の契約書にお互いに契約の証としてハンコ(印鑑)を押すのが商慣習になっています(欧米は署名です)。「コロナ禍でもハンコを押すために社員が出社せざるを得ず、リモートワークの障害となっている」というニュースを一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。まさに、電子契約は、このハンコの障壁を乗り越えてくれる救世主なのです。

当社でもリモートワークの検討当初より、電子契約は必須と考えていました。諸般の事情により、当社では法務部が契約書の押印のミッションを担っている珍しい会社なのですが、とにもかくにも、そうした流れで電子契約の推進も法務部のミッションとして取り組み、諸々の準備を経て、2019年9月に、リモートワークのトライアルと同時に電子契約のトライアルを開始しました。

電子契約になれば、契約書を紙に印刷したり、製本したりして、郵送or持参するという手間も無くなるため、皆さん喜んで受け入れてくれるだろうと楽観視していたのですが、現実はそう甘くありませんでした。

予想以上に紙での契約締結を希望される取引先が多く、日本のハンコ文化の根強さを痛感しました。しかし、相手にとって不足なし、法務部メンバーも負けてはいられません。草の根的な社内アピール運動や取引先への説得(メリットレターの提示)を繰り返し、2020年3月に電子契約を本格稼働させてからは、電子契約の締結数は急増し始めました。もちろん、緊急事態宣言により、急遽、リモートワークをせざるを得なくなった会社が増えたことも大きな追い風でした。

法務部メンバーの地道な努力と追い風効果もあって、2021年11月時点において、当社では電子契約の数が紙の契約の数を追い越すまでに普及するようになりました。

ただ、逆にいうと、まだ半分近くの契約書は、紙にハンコという従来のストロングスタイルのまま、ここから普及率をさらに上げていくのは厳しい道のりかも知れません。デジタル庁の呼びかけにより、早く世の中の契約のデフォルトが電子契約になってくれることを願うばかりです。

リモートワークでコミュニケーションが悪化!?

ここで、以前に少しお話ししたコロナ禍、リモートワーク環境下におけるコミュニケーションに関する他の施策についても触れておきたいと思います。ただ、この点については、当社の各部署、各プロジェクトが精力的に施策を進めてくれており、私自身は直接関わっていないため、時系列での紹介にとどめます。2020年7月

・お客様向けセミナーのオンライン開催

・システム管理者の会のオンラインイベント開催

・社内向けリモートフェスティバルの開催(第1回)

2020年9月

・文化創造プロジェクトによる「いいね!ニュース」の提供開始

(社内同好会、中途採用インタビュー、社内に共有したい良い出来事の紹介など)

2020年12月

・ユニリタアカデミー(社内動画教育)開始

2021年2月

・社内向けリモートフェスティバルの開催(第2回)

2021年3月

・UNIRITAユーザ会のシンポジウムをオンライン開催

・社内向けリモートフェスティバルの開催(第3回)

2021年7月

・ユニリタNews(動画社内報)配信開始

こうして並べてみると、いろいろと施策を行っていますね。

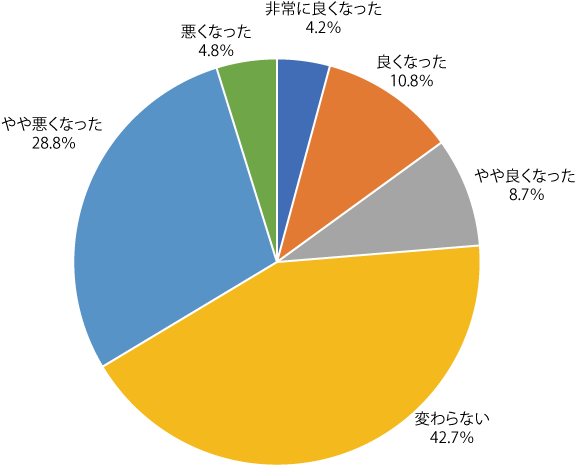

ちなみに、2020年12月に実施した社内アンケートを見ると、「リアル出社と比較した場合、リモートワークになってから、あなたの仕事でのコミュニケーションはどうですか?」という質問に対して、

という回答結果でした。

ネガティブ回答がそれなりにあるので、まだまだコミュニケーションに関しては改善の余地があるのは確かなようです。しかし、一方でポジティブ回答も同程度あり、かつ、変わらないという回答も多いことは注目に値します。「リモートワークでコミュニケーションが悪化した。だからリモートワークはダメだ」という意見を耳にすることがありますが、この結果を見る限り、一括りにダメと判断するのは乱暴で、「確かにコミュニケーションが悪くなるという意見もあるが、一方で、同じくらいリモートワークならではのコミュニケーションの良さもある」という見方もできるのではないでしょうか。とは言え、リモートワークとコミュニケーションの両立は、今後も無くなることのない課題なのでしょう…。

ハード面だけじゃなくて、ソフト面もお忘れなく

さて、本奮闘記では、コロナ禍におけるリモートワークの環境整備に関するハード面の話が中心でしたが、リモートワークといっても結局は人の働き方の問題、人と人とが関わる事柄ですので、ソフト面としての決め事が必要になってきます。

次回は、リモートワークのソフト面に関する問題への対処、また、コロナ禍で生じた社会問題への対処などについてお伝えする予定です。

ユニリタ法務部門のコロナ奮闘記 一覧

- Vol.1 ナゾのウイルスで世の中が激変!

- Vol.2 コロナ対策、待ったなし!

- Vol.3 リモートワーク、離陸開始?

- Vol.4 リモートワークの手当とは?

- Vol.5 コロナ禍でもハンコが必要?

- Vol.6 リモートワークのお作法って?

- Vol.7 奮闘記は終わっても、コロナとの奮闘は続く!

プロフィール

グループ業務本部 副本部長

法務部 部長

滝口 賢勝

法務業務に長年邁進してきましたが、今年4月にグループ業務本部の副本部長を拝命してからは、人事、総務、経理など、幅広く管理部門業務に携わる機会が増えました。見える景色もまた違ってきて、新鮮な発見があるのは、いくつになっても良いものですね。

ニューノーマル時代に向けて、法務はどうあるべきか、管理部門はどうあるべきか、そんなことを考えながらも、「仕事は楽しく、丁寧に、迅速に」をモットーに、これからも理想的な組織、理想的な仕事のあり方を追い求めていけたらいいなと考えています。